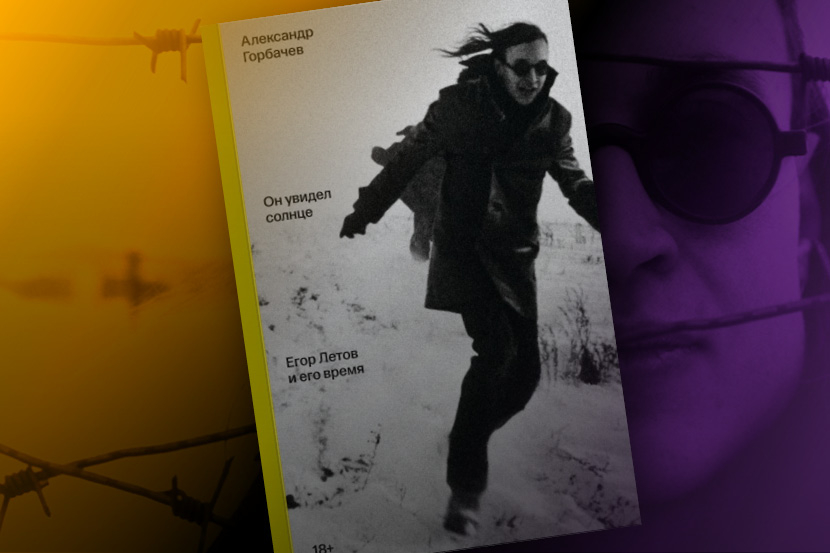

Егор Летов — русский Форрест Гамп: зачем читать книгу "Он увидел солнце"

Издательство "Выргород" выпустило книгу "Он увидел солнце: Егор Летов и его время", которую написал Александр Горбачев (в списке иноагентов Минюста РФ) — писатель, журналист и музыкальный критик. Книги о Летове выходили, есть среди них и совершенно невероятная "Значит, ураган" Максима Семеляка, но по какой-то причине до сих пор не существовало ни одного полноценного жизнеописания лидера Гражданской Обороны. О том, насколько удалась попытка его написать, размышляет литературный критик Галина Юзефович.

Рецензия на биографию часто имеет свойство превращаться в рецензию, если можно так выразиться, на ее объект, переводя разговор из плоскости собственно книжной в плоскость человеческую. Биографию читают в первую очередь ради героя, а значит, и оценивают исходя из того, что нового о нем удалось узнать, какие неожиданные грани в нем проступили, как изменилось — и изменилось ли — наше к нему отношение. Иными словами, в читателе биографии имплицитно подразумевается любовь — или во всяком случае интерес — к ее протагонисту. Биограф же растворяется в его тени — он не главное действующее лицо, но лишь режиссер, незримо приводящий в движение сценическую машинерию, передвигающий софиты и расставляющий смысловые акценты точно отмеренными ударами в стилистические литавры.

Егор Летов — тот тип публичной фигуры, в отношении которой живой интерес и любовь не только естественны, но и в некотором смысле неизбежны. Простое перечисление всего, чем он был для нашей страны и ее обитателей на протяжении двадцати лет музыкальной карьеры, и чем остается сегодня, спустя 17 лет после смерти, может занять много часов (или страниц). Пожалуй, самый простой способ описать ту уникальную роль, которую выпало сыграть Гражданской Обороне, — это сказать, что она стала воздухом, так или иначе питающим и пропитывающим всю позднейшую русскую музыку, литературу, кино. Без Летова не было бы очень многого — в том числе того, что растет, не имея об этой преемственности никакого понятия. Подобной чести удостаиваются немногие.

Но именно поэтому, как ни парадоксально, в данном случае полезней будет сосредоточиться не на Летове как таковом и даже не на его судьбе — благо основные ее этапы общеизвестны, — но на том, как же с этим объемным и многообразным материалом работает биограф — журналист и музыкальный критик Александр Горбачев. Сфокусироваться, так сказать, не на авансцене, но на тех самых софитах и литаврах.

Здесь самое время признаться, что автор этих строк не питает сколько-нибудь выраженного персонального чувства ни к творчеству Егора Летова, ни к нему самому. Говорить об этом в рецензии на его биографию немного неловко, но зато, возможно, именно благодаря этой наперед объявленной теплохладности последующее утверждение прозвучит более весомо. Да, "Он увидел солнце" Александра Горбачева — книга подлинно выдающаяся и неординарная, достойная самого пристального внимания со стороны самого широкого читателя. Потому что, согласитесь, биография, способная увлечь и взволновать даже человека, полностью равнодушного к ее герою, — это как минимум необычно.

Егор Летов едва ли не самый изученный из представителей русского рока. О поэтике его текстов регулярно пишутся академические статьи и книги — причем, что удивительно, не только в России, но и по всему миру. В РГГУ действует постоянный Летовский семинар, а четыре года назад журналист и многолетний друг Летова Максим Семеляк выпустил посвященное ему развернутое лирическое эссе-оммаж "Значит, ураган". Тем удивительнее, что "Он увидел солнце" Александра Горбачева — первое полноценное жизнеописание музыканта, одновременно и суммирующее предшествующий корпус летовских материалов, и разворачивающее его под новым углом.

Традиционный подход к работе над биографией включает в себя не только скрупулезную работу с фактами, но и своего рода душевную реконструкцию — авторскую концептуализацию личности героя, попытку забраться к нему если не в сердце, то во всяком случае в голову. Горбачев в своей книге выбирает другой путь. Он не стремится достраивать, восстанавливать мотивы летовских поступков — так, описывая самые спорные с этической точки зрения моменты в биографии Летова (например, его увлечение обществом "Память" или радость из-за убийства политика Галины Старовойтовой), автор с подкупающей искренностью пишет: "Я не знаю, как со всем этим быть". Вместо того, чтобы лезть внутрь в поисках психологического объяснения и предлагать собственные трактовки, он фиксирует внешний контур своего героя, показывая, как эпоха, в которую Летову выпало жить, его вылепила и определила. Таким образом, предпосланный книге подзаголовок "Егор Летов и его время" не врет: времени в книге Горбачева не меньше, чем собственно Летова.

Родители из разных социальных слоев — отец-фронтовик, с ранней юности связавший себя с армией и компартией, и мать из семьи состоятельных купцов, дочь репрессированного — могли сформировать в Летове одновременно и будущий культ "совдепа", и тягу к его ниспровержению. Целая жизнь, прожитая на окраине Омска, в скучной хрущевской "трешке" на краю леса, заложила определенные эстетические основы. Новосибирская физмат-школа, в которую, пройдя суровый отбор, поступил старший брат Егора, будущий саксофонист Сергей Летов, повлияла на музыкальный вкус — приезжая домой на каникулы, Сергей привозил брату пластинки невообразимых Джона Колтрейна, Modern Jazz Quartet, Led Zeppelin…

Именно так — сначала феномен, потом тот след, который он оставляет на герое, сначала универсальное, затем уникальное — строит свое повествование Александр Горбачев. Как результат, в авторский объектив попадает заметно больше деталей и оттенков, чем попало бы, следуй он стандартному объектоцентричному канону биографической прозы.

Уже в 1983 году оказавшись на одной сцене с легендой тогдашней рок-музыки Сергеем Курехиным, девятнадцатилетний Летов, тем не менее, решительно отказывается от всех возможностей, которые открывала перед ним столица, и возвращается из Москвы в Омск, искать собственный путь и собственный голос. Почему? Чтобы ответить на этот вопрос, Горбачеву приходится заложить петлю, рассказав и о московском концептуализме начала 1980-х, с которым Егор Летов имел возможность поверхностно соприкоснуться через старшего брата, и о рок-сообществе этих лет. Чтобы обозначить влияние на Летова сравнительно недолгого, слава богу, принудительного пребывания в психушке, биограф описывает само явление карательной советской психиатрии. Зыбкое, миражное и веселое время конца 1980-х, время распада СССР и одновременно наивысшей летовской продуктивности, в описании Горбачева расцветает тысячей огней рок-концертов и фестивалей, разом вспыхивающих на просторах бескрайней и еще единой страны. Расстрел парламента 1993, ознаменовавший резкую радикализацию Летова, его переход к идеям национал-большевизма и участию в политическом активизме самого сомнительного толка, дает повод для пространного экскурса в общественно-политическую жизнь 1990-х…

Горбачев не злоупотребляет историческими анекдотами, но когда все же приводит их, делает это максимально выпукло и уместно — не просто развлекая читателя вставными репризами, но обозначая своего рода реперные точки. Так, небольшая новелла о том, как проснувшись с глубокого похмелья, философ и один из лидеров партии национал-большевиков Александр Дугин внезапно впадает в панику при мысли о том, что казахи каким-то образом отравили ветер, и на этом основании отказывается идти на встречу с избирателями, многое нам сообщает об интеллектуальных истоках новой российской идеологии. А этюд о поедании мацы (ею с Сергеем Летовым расплатились за концерт в синагоге) со свиной тушенкой и водкой в обществе неонациста и религиозного фундаменталиста Александра Баркашова рассказывает о фантасмагорической реальности середины 1990-х поболе иных академических исследований.

Проводя своего героя по всем ключевым вешкам позднего застоя, перестройки, "лихих 90-х" и тучных нулевых, Горбачев словно бы превращает Летова в российскую версию Форреста Гампа — человека, волею судьбы раз за разом оказывающегося в нужном месте в нужный момент. Однако есть существенное различие: герой Роберта Земекиса — наблюдатель, Егор Летов же деятельный соучастник происходящего, своей неуемной энергией и непомерным талантом подстегивающий или, напротив, тормозящий тектонические процессы, казалось бы, несоразмерные возможностям одного человека. Форрест Гамп — частица. Летов же, подобно свету, сразу и частица, и волна.

Говоря о своем герое, Александр Горбачев отмечает его уникальную способность улавливать, усиливать и ретранслировать переживания современников и соотечественников: "Внезапная эйфория от перестроечных свобод; потерянное разочарование от стремительного сползания страны в кризис и распад; бессильная злость на бедность и контрасты капитализма; отчуждение от политики времен "стабильности"… <…> Летов выкручивает каждый из этих аффектов на максимальные обороты, доводит до предела". Вибрация всех становится, таким образом, вибрацией одного — и наоборот. И именно этот взгляд, этот подход становится для Горбачева ключевым.

Последовательно отказываясь от интерпретаций тех или иных слов и действий, не пытаясь ответить на — чего греха таить, напрашивающийся — вопрос "с кем был бы Летов после 24 февраля", не выискивая оправданий и не вынося приговоров, но, по сути дела, превращая своего героя в точку пересечения силовых линий эпохи, Горбачев добивается поразительного эффекта. При взгляде сквозь Егора Летова, как сквозь преломляющую призму, важнейшее в истории России тридцатилетие — с начала 1980-х до конца 2000-х — подсвечивается по-новому, обретает неочевидные оттенки и ракурсы. Но и фигура самого лидера Гражданской обороны, сливаясь с временем и страной в слаборасчленимое пламенеющее целое, получает новое прочтение — куда более масштабное и объективное, чем то, которое может предложить привычный метод психологической реконструкции.